"校园品牌文化节-品牌文化创新与价值共创"学术论坛精选论文——中国广告博物馆提供

摘要:本研究运用内容分析法,对《中国青年报》有关 “朋克养生” 议题的报道展开系统剖析,旨在洞察 Z 世代在养生消费领域的行为特征、心理诉求,以及传统主流媒体在相关议题传播中的表现与影响。研究发现,主流媒体对 “朋克养生” 议题虽有关注,但存在报道滞后、过度依赖舆论热度、缺乏深度剖析等问题。这不仅反映出媒体在 Z 世代消费议题传播中的不足,也凸显出深入研究 Z 世代消费群体的紧迫性与重要性,同时为后续探讨媒体如何更好地引导 Z 世代理性消费提供参考依据。

关键词:Z 世代;朋克养生;消费群体洞察;传统主流媒体;内容分析法

一、研究缘起

Z世代,作为当下消费市场的新兴主力军,正以前所未有的方式重塑着消费格局。在养生领域,他们展现出独特的消费偏好与行为模式。2024年7月5日,新京报贝壳财经发布的《2024中国青年消费趋势报告》显示,90后买走了30%的辅酶Q10,45%的护肝片;95后人均3种保健品,30%的钱花在提高免疫力上,甚至有15%的护肝片下单于凌晨时分 。这一数据表明,Z世代在养生经济中的占比近50%,他们对养生健康高度重视。

一边消耗身体,一边爱护身体的矛盾养生方式被戏称为“朋克养生”,诸如啤酒加枸杞,可乐放党参,熬夜敷面膜,蹦迪穿护膝,涮完火锅吃一片消炎药。“朋克养生”这一现象在Z世代群体中尤为突出,如啤酒加枸杞、可乐放党参等矛盾养生方式,成为他们独特的消费标签。这其实是青年人在以调侃、自嘲的方式传达出自己的健康诉求。这种独特的健康表达方式,也暗含着青年群体健康传播“圈层化”、传播实践风格化和娱乐狂欢化的亚文化特征,也在一定程度上消解了健康传播的意义 。同时这一过程中也存在着商家将健康焦虑商品化的问题,带来了健康消费的畸形化和娱乐化倾向。这种现象不仅反映出Z世代在养生消费上的矛盾心理,还暗示了其背后复杂的消费动机与文化内涵。“朋克养生”既体现了Z世代对健康的追求,又展现出他们在快节奏生活与社交媒体文化影响下,将养生消费娱乐化、风格化的倾向。这其中,商家利用健康焦虑进行商品化营销,导致养生消费出现畸形化和娱乐化趋势,进一步影响了Z世代的消费决策。

在数字化时代,Z世代获取信息的方式高度依赖新媒体,传统的消费观念引导方式对他们的影响力逐渐减弱,他们更加倾向于通过新颖、有趣、与时俱进的方式来获取健康知识,而传统的健康传播方式可能已经无法完全满足他们的需求 。主流媒体如何跨越Z世代圈层,以有效方式洞察并引导他们的养生消费行为,成为亟待解决的问题。《中国青年报》在“朋克养生”话题下的报道实践,为研究主流媒体与Z世代消费群体的互动提供了典型案例,深入剖析这一案例,有助于揭示主流媒体在消费观念引导中的创新路径与潜在价值。

方静怡.《2024中国青年消费趋势报告》[N].新京报贝壳财经, 2024-07-08(006)

胡良益,刘永宁,吴春梅.“朋克养生”的青年亚文化现象解析[J].当代青年研究,2019(01):75-79+86.

葛彬超.劝服与奖励:主流媒体如何走进青年用户[J].新闻与传播研究,2022,29(10):64-79+127.

二、文献综述

健康传播始于以健康促进和干预为目的的“斯坦福心脏病防御计划” ,普遍认同且引用次数最多的定义就是美国传播学者罗杰斯在1996年所提出的,即凡是涉及到健康内容的信息传播,都可以被认为是健康传播 。我国的健康传播发展深受美国健康传播的影响,表现出明显的实践应用导向。1987 年,全国首届健康教育理论学习研讨会上提出了传播学在健康教育中的运用,被视为国内健康传播研究的开端 。在针对青年群体的健康传播中,较多学者关注到特定领域的健康建构,如心理健康、疫苗接种等。曾艺运用健康传播的生态模式和层次论,结合当代大学生面临的实际情况,尝试建立了基于大学生抑郁问题的健康传播四层面三元交互模型,并提出针对大学生抑郁问题健康传播对策 ;汪莉以养生朋克为研究对象,分析青年群体中健康传播所表现出的风格化、抵抗性、娱乐性和象征性的亚文化基本特征和影响,为健康的有效传播提供参考 。为了更好地发挥主流媒体在青年群体中的引导作用,近年来,学术界和业界对主流媒体跨越青年圈层的相关研究逐渐增多,并且呈现出极强的实践导向。例如,王薇和张红军分析了青年群体圈层传播的必要性、 挑战性与提升思路。在其中指出,基于趣缘关系、以文化认同为核心的网络圈层传播,已成为当代青年日常生活与数字交往的重要方式。理解当下青年交往的时代特征,把握好青年群体的圈层传播规律,也是主流媒体建设“全媒体传播体系”的重要一环 。总之,主流媒体跨越青年圈层的相关研究取得了丰富的成果,为我国主流媒体在新时代背景下做好青年思想引导工作提供了理论支持和实践指导。然而,由于时代的不断变化和青年群体的特点日益凸显,这一领域仍需进一步研究,以应对新的挑战和问题,并且从健康传播理论视角出发的主流媒体跨越青年圈层的相关研究还非常缺乏。

在消费研究领域,针对Z世代消费行为的研究逐渐增多。学者们指出,Z世代成长于数字时代,消费观念深受社交媒体、文化潮流影响,具有个性化、娱乐化、社交化等特点。比如学者刘蒙之,王麓乔和张瑞杰研究发现Z世代富有特定的责任意识,他们通过“不购买”和“舆论战”的方式表达自己的价值观念和社会责任立场。然而,囿于个体内在感知效力、经济收入、社会和物质环境以及营销策略等因素的影响,Z世代个体的实际消费行为与初始道德意志存在着显著的偏差 。近年来,不少学者指出Z世代具备“网生一代”等标签,消费行为有显著代际特征,还衍生出独特消费新现象。具体而言,学者刘博指出“Z世代”的消费行为表现出寻求悦己体验、关注社交属性、蕴含价值表达的整体趋向。而在“Z世代”消费观念愈显理性的同时,其消费行为也存在着反消费主义与“为爱买单”理念相冲突、悦己性消费与放纵性消费相模糊、多维度焦虑驱动与自我消费克制相矛盾的内在抵牾。应当聚焦于消费环境优化、消费文化重塑与消费品升级等维度,形成引导“Z世代”消费新风尚的协同合力 。然而,从主流媒体传播视角出发,对Z世代养生消费洞察的研究仍较为缺乏,在如何引导Z世代形成健康、理性的养生消费观念方面,有待进一步探索。

Reese,S.Prologue-Framing Public life:A Bridging Model for Media Research[A].in Reese,S.et al.,(eds.). FramingPublic Life:Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World[C].Mahwah,New Jersey:LawrenceErlbaum Associates,2001.

Qi Y W ,Jiankun G .Mobile social media as a vehicle of health communication: a multimodal discourse analysis of WeChat official account posts during the COVID-19 crisis[J].Humanities and Social Sciences Communications,2023,10(1).

张自力.“健康的传播学”与“健康中的传播学”——试论健康传播学研究的两大分支领域[J].现代传播,2003(01):50-52.

曾艺.大学生抑郁问题的健康传播理论框架与对策探析[J].中国健康教育,2016,32(06):567-570.

汪莉.健康传播的亚文化特征——以养生朋克为例[J].传播与版权,2018(08):131-133.

王薇,张红军.青年群体圈层传播:必要性、挑战性与提升思路[J].新闻战线,2023,(15):44-47.

三、研究设计

(一)研究假设

基于现有研究,本文以《中国青年报》“朋克养生”报道为研究重点,通过内容分析,深入探究其对Z世代养生消费的洞察与传播策略,提出以下假设:

1. 2017 - 2023年,《中国青年报》对“朋克养生”相关消费报道数量增加、篇幅增大,聚焦Z世代养生消费议题,引导其关注理性养生消费。

2. 采用评论和深度报道,深度剖析Z世代养生消费背后的经济、文化因素。

3. 以第三人称为主,客观全面呈现Z世代养生消费现象。

4. 运用负面报道,警醒Z世代警惕不合理养生消费行为。

5. 采用图文并茂方式,增强对Z世代的吸引力,传播理性消费观念。

6. 选取多方信源,提供权威多元信息,助力Z世代做出合理消费决策。

(二)样本选取

相较于网络媒体和电视媒体,纸质媒体信息完整性更高。本研究选取《中国青年报》2017年首篇涉及“朋克养生”的报道《有的人30岁就死了,80岁才埋》至2023年《关注“脆皮青年”自嘲背后的真问题》,共22篇报道作为样本,进行提取、归纳和类目建构,分析其对Z世代养生消费报道的特点与局限。

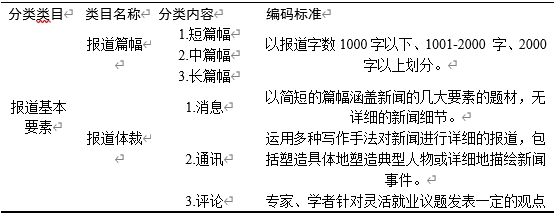

(三)类目建构

根据研究问题,对22篇报道的相关要素进行编码统计,以图表呈现统计内容,直观反映报道背后信息。类目编码表如下:

表1 样本报道的类目构建编码

刘蒙之,王麓乔,张瑞杰.“Z世代”群体道德消费行为的影响因素与态度-行为差距成因分析[J].中国青年研究,2023,(10):55-62.

刘博.“Z世代”的消费新景观与消费行为引导进路[J].思想理论教育,2023,(05):99-105.

四、研究结果

(一)质与量:聚焦与深邃广袤兼具的双向呈现

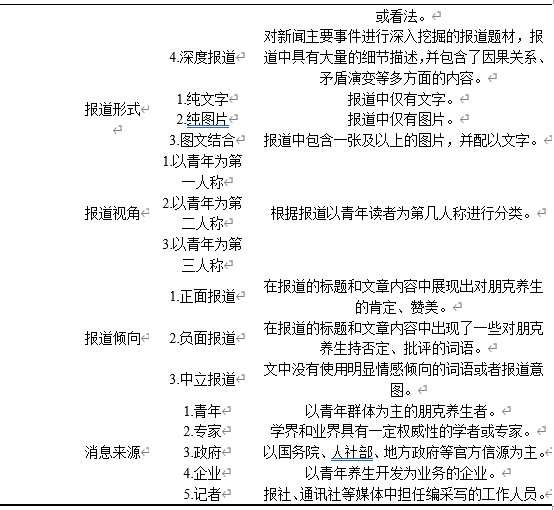

1.报道篇幅:中、长篇报道聚焦消费议题

报纸在进行新闻报道的过程中,报道篇幅的长短决定了新闻报道承载的信息量的多寡。对于《中国青年报》而言,对于朋克养生健康相关报道的篇幅选择特点,能够折射《中国青年报》对于青年养生健康议题的重视程度 。《中国青年报》“朋克养生”相关报道篇幅划分为短篇(1000字以下)、中篇(1001 - 2000字)、长篇(2000字以上)。统计22篇报道数据如下:

表2 报道篇幅情况统计

结果显示,中、长篇报道数量居多,中篇10篇,长篇9篇,短篇仅3篇。这表明《中国青年报》在报道Z世代养生消费时,倾向采用中长篇幅。Z世代养生消费现象背后涉及社会文化、经济发展等复杂因素,对于媒体而言,中长篇的报道既能够更好地展现新闻事件的全貌和背景,揭示人们就业选择背后所反映的社会问题,发挥答疑解惑和传递信息的职能 。全面展现消费现象全貌、背景,揭示消费行为与社会变化的关联,在内容精度和深度上形成优势,为Z世代提供深入的消费洞察。

曹志伟,丁昕怡.主流媒体短视频健康平台建设与传播实践探究[J].新闻论坛,2023,37(04):42-45.

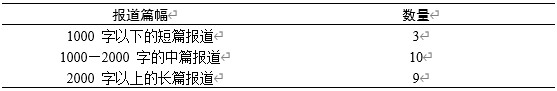

2.报道体裁:评论、深度报道挖掘消费内涵

报道体裁分析针对的是《中国青年报》进行朋克养生报道过程中应用消息、通讯、评论和深度报道体裁的具体情况 。对22篇样本分类梳理,结果如下:

《中国青年报》在朋克养生中通过深度报道能够深入挖掘事件的背景、原因、影响和趋势,避免了浅层次新闻报道只能呈现事件表面的局限性 。同时《中国青年报》通过整合多方信息源,包括专家观点、当事人叙述、历史数据等,使读者能够获得关于事件的完整信息,让青年获得更加全面完整的信息。报道体裁分布相对均衡,评论和深度报道数量较多。深度报道深入挖掘Z世代养生消费的背景、原因、影响和趋势,整合多方信息源,让Z世代获得全面信息,了解消费现象本质。评论体裁为Z世代养生消费提供分析、解读和评价平台,专业见解帮助他们理解消费行为背后的复杂因素,增强媒体与读者互动,提升报道深度和广度。

(二)题与材:客观与负面警醒结合的报道导向

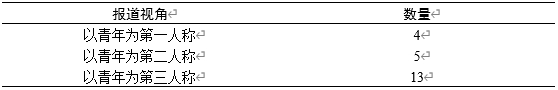

1.报道视角:第三人称给予全景式消费呈现

报道视角分析即从《中国青年报》在朋克养生相关报道中把青年群体置于何种位置出发,对《中国青年报》朋克养生健康报道的报道视角分析主要从以青年为第一人称、第二人称和第三人称三个大方面展开。从报道视角分析《中国青年报》对Z世代养生消费的呈现方式,分为以青年为第一人称、第二人称和第三人称。统计结果如下:

从上表可以看出,《中国青年报》朋克养生相关报道在报道视角上以第三人称最多,共计 13 篇,第一人称和第二人称的数量相对较少,分别为 4 , 5。说明了在青年群体的朋克养生报道中,《中国青年报》更喜欢采用第三人称对事件进行新闻报道。能够提供更为客观和全面的叙述,使读者能够从更为宽广的视角理解故事或事件的全貌。通过这种灵活而有力的叙述方式,也可以为读者带来丰富多样的阅读体验。《中国青年报》在报道中善于使用“他 / 她 / 他们” 这样的表述方式,可以确保报道内容聚焦于事实本身对事件进行全景式的描述,包括时间、空间等多个维度,将“朋克养生”的全貌、现实情况等都完整地呈现出来,给读者一个广阔的视野。客观了解Z世代养生消费现象。

乔阳,王亚婷.关于新媒体对传统媒体的冲击分析及其优势互补探讨[J].新闻传播,2021,(17):105-106.

汪辉.健康传播中主流媒体网络影响力路径建构[J].中国报业,2023,(15):242-243.

王海.报纸媒体在深度报道领域的核心竞争力探究——以《南方周末》为例[J].今传媒,2012,20(06):38-40.

2.报道倾向:负面报道适度警醒消费行为

真实是新闻的生命,客观真实也是新闻工作者在报道新闻时应秉持的基本原则。报道倾向指的是新闻媒体通过对新闻事件相关信息的选择来表达对某一议题的态度和价值取向。报道倾向体现媒体对议题的态度。将报道倾向分为正面、中立、负面三类,统计如下:

表5报道倾向情况统计

中立报道和负面报道居多,中立报道10篇,负面报道8篇,正面报道4篇。中立报道客观呈现Z世代养生消费现状,负面报道批判不合理消费行为,如过度消费、盲目跟风等。负面报道往往具有较高的新闻价值,能够迅速抓住读者的注意力。在信息爆炸的时代,人们更容易对负面信息产生兴趣,因为这些信息可能涉及危险、不公正或不符合社会期望的情况 。《中国青年报》适度运用负面报道的形式让读者产生好奇心并促使他们阅读文章,促使Z世代反思自身消费行为,引导他们树立正确的养生消费观念。

(三)术与法:视觉与观点传播并行的多元信息

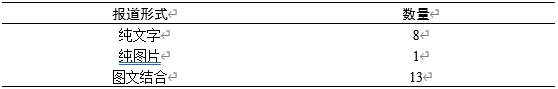

1.报道形式:图文相辅强化视觉传播

报道形式分析即针对《中国青年报》朋克养生健康报道中的新闻报道形式的分析,从广义的呈现形式的角度,可以分为文字报道、图片报道、图文结合报道、视频报道和广播报道 。结合《中国青年报》的纸媒特点,本研究对《中国青年报》朋克养生健康报道的报道形式分析主要从文字报道、图片报道和图文结合报道三个大方面展开。报道形式多样,数据如下:

表6报道形式情况统计

新媒体的出现,打破了空间的局限,提高了新闻的时效性,使得新闻的报道方式更加多元化,使得原来沉闷乏味的新闻报道呈现出了生动、活泼的色彩。在这种信息大爆炸的碎片化时代,冗长的文本容易引起读者的反感,而使用图片可以增加读者的阅读新鲜度,提高读者的阅读兴趣,减轻读者的阅读疲劳。高质量的新闻图和视频可以提高新闻的说服力和真实性,并给人带来视觉的冲击,使受众能更好地阅读和理解新闻 。图文结合报道数量最多,达13篇。在信息碎片化时代,图片能增加阅读新鲜度,减轻阅读疲劳,增强新闻说服力和真实性。《中国青年报》采用图文结合方式,让Z世代更易接受报道内容,同时文字传播保证信息时效性和准确性。

周浩.媒体体育报道的负面倾向及对策[J].新闻战线,2016,(04):65-66.

张文嘉.网络短视频中青年亚文化传播机制及其规制[J].传媒,2023,(01):77-78.

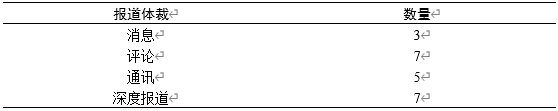

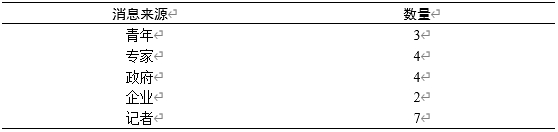

2.消息来源:全面均衡提供多元消费资讯

通过分析《中国青年报》的消息来源,有助于我们理解《中国青年报》在“朋克养生”问题上的信源真实性和可靠性。根据《中国青年报》朋克养生报道的具体情况,将其消息来源分为以下几类:国家或政府相关组织,包括针对青年朋克养生现象和事件的权威观点、政策、指示、会议内容、调查报告等;专家学者,包括各高校和其他业界权威机构的专业人士针对青年灵活就业发表观点、建议及评论。青年,符合青年群体定义的年轻人群体;记者,包括《中国青年报》的媒体从业人员;以及以青年养生开发为业务的企业。将消息来源分为青年、专家、政府、企业、记者五类,统计如下:

表7 消息来源情况统计

从上表统计可以看出,《中国青年报》青年群体灵活就业的消息来源占比最大的是记者,这也与前文报道体裁分析中评论多相呼应。此外,专家和政府的权威声音更受到《中国青年报》的青睐,能够很好地提高报道的可信度和说服力,更有力地把主流声音传递给青年群体。同时,青年群体作为报道对象也越发受到关注,进而作为消息来源,也促进报道在青年圈层中的亲和力不断增强。记者作为消息来源占比最大,与评论多相呼应。专家和政府的权威声音受重视,能提高报道可信度,为Z世代提供专业消费指导。青年作为报道对象和消息来源,增强了报道在Z世代圈层的亲和力,使报道更贴近他们的实际消费需求。

五、结语

研究表明,《中国青年报》在“朋克养生”报道中,对Z世代养生消费洞察深刻,传播策略有效。在报道篇幅上,中、长篇报道聚焦议题,展现对Z世代养生消费的关注。报道体裁以评论和深度报道为主,深入剖析消费现象背后的复杂因素。报道视角采用第三人称,客观全面呈现消费场景。报道倾向适度运用负面报道,警醒Z世代不合理消费行为。报道形式图文相辅,增强视觉传播效果。消息来源全面均衡,提供多元消费资讯。

陈阳.“科学图像”的转译:近代报刊科学知识的视觉生产——以显微镜的图文报道为例(1876-1949)[J].国际新闻界,2023,45(03):157-176.

肖赞军,陈思颖.主流媒体集团的全面转型之困及发展研究[J].传媒观察,2020,(10):38-43.

在当今的媒体环境下,随着新媒体的迅速崛起,在引导舆论和对年轻人施加影响方面,新媒体占据了主导地位 。新媒体对Z世代消费观念影响巨大,传统媒体面临着诸多挑战,其发力空间愈发显得有限。在信息传播的浪潮中,年轻人作为最活跃的群体,他们的思想和行为受到新媒体内容的深刻影响,舆论的走向也在很大程度上被新媒体所左右 。在这样的局势下,主流媒体的角色显得尤为关键。主流媒体应当积极承担起为社会舆论 “定调子” 的重要使命,充分发挥引领作用。然而,这并非易事,需要主流媒体和非主流媒体之间协同合作,形成价值共识,进行深刻的改变和转型 。只有这样,媒体行业才能形成一股强大的合力,共同助推社会朝着健康、有序的方向发展。这种发展不仅体现在经济繁荣、文化昌盛上,更体现在社会治理的优化上 。通过引导正确的舆论方向,充分发挥媒体的健康传播提升公众健康素养,改变不良健康行为,构建健康社会环境的作用,从而更好地服务社会治理,为构建和谐社会奠定坚实的基础。主流媒体应借鉴《中国青年报》的经验,积极承担引导舆论的责任,深入洞察Z世代消费心理与行为,创新传播方式。通过与新媒体协同合作,形成价值共识,引导Z世代树立健康、理性的消费观念,推动消费市场健康发展,助力社会和谐稳定。

严峰.“技术赋权”范式下新媒体用户图像话语权的建构[J].当代传播,2017,(03):74-76.

汪文斌,唐存琛,毕翔.推进媒体深度融合必须切实推进“四转”[J].中国广播电视学刊,2021,(10):30-32.

李明刚,杨醒,周明燕.媒体融合发展赋能社会治理——以四川巴中市广播电视台为例[J].新闻战线,2021,(14):103-105.

参考文献

[1] 方静怡.《2024中国青年消费趋势报告》[N].新京报贝壳财经, 2024-07-08(006)

[2] 胡良益,刘永宁,吴春梅.“朋克养生”的青年亚文化现象解析[J].当代青年研究,2019(01):75-79+86.

[3] 葛彬超.劝服与奖励:主流媒体如何走进青年用户[J].新闻与传播研究,2022,29(10):64-79+127.

[4] Reese,S.Prologue-Framing Public life:A Bridging Model for Media Research[A].in Reese,S.et al.,(eds.). FramingPublic Life:Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World[C].Mahwah,New Jersey:LawrenceErlbaum Associates,2001.

[5] Qi Y W ,Jiankun G .Mobile social media as a vehicle of health communication: a multimodal discourse analysis of WeChat official account posts during the COVID-19 crisis[J].Humanities and Social Sciences Communications,2023,10(1).

[6] 张自力.“健康的传播学”与“健康中的传播学”——试论健康传播学研究的两大分支领域[J].现代传播,2003(01):50-52.

[7] 曾艺.大学生抑郁问题的健康传播理论框架与对策探析[J].中国健康教育,2016,32(06):567-570.

[8] 汪莉.健康传播的亚文化特征——以养生朋克为例[J].传播与版权,2018(08):131-133.

[9] 王薇,张红军.青年群体圈层传播:必要性、挑战性与提升思路[J].新闻战线,2023,(15):44-47.

[10] 刘蒙之,王麓乔,张瑞杰.“Z世代”群体道德消费行为的影响因素与态度-行为差距成因分析[J].中国青年研究,2023,(10):55-62.

[11] 刘博.“Z世代”的消费新景观与消费行为引导进路[J].思想理论教育,2023,(05):99-105.

[12] 曹志伟,丁昕怡.主流媒体短视频健康平台建设与传播实践探究[J].新闻论坛,2023,37(04):42-45.

[13] 乔阳,王亚婷.关于新媒体对传统媒体的冲击分析及其优势互补探讨[J].新闻传播,2021,(17):105-106.

[14] 汪辉.健康传播中主流媒体网络影响力路径建构[J].中国报业,2023,(15):242-243.

[15] 王海.报纸媒体在深度报道领域的核心竞争力探究——以《南方周末》为例[J].今传媒,2012,20(06):38-40.

[16] 周浩.媒体体育报道的负面倾向及对策[J].新闻战线,2016,(04):65-66.

[17] 张文嘉.网络短视频中青年亚文化传播机制及其规制[J].传媒,2023,(01):77-78.

[18] 陈阳.“科学图像”的转译:近代报刊科学知识的视觉生产——以显微镜的图文报道为例(1876-1949)[J].国际新闻界,2023,45(03):157-176.

[19] 肖赞军,陈思颖.主流媒体集团的全面转型之困及发展研究[J].传媒观察,2020,(10):38-43.

[20] 严峰.“技术赋权”范式下新媒体用户图像话语权的建构[J].当代传播,2017,(03):74-76.

[21] 汪文斌,唐存琛,毕翔.推进媒体深度融合必须切实推进“四转”[J].中国广播电视学刊,2021,(10):30-32.

[22] 李明刚,杨醒,周明燕.媒体融合发展赋能社会治理——以四川巴中市广播电视台为例[J].新闻战线,2021,(14):103-105.